今回は少々長い内容になったのだが、

個人的には自分が生きていく上でとても重要視している用語(フレームワーク)なので、最後まで読んでいただけると幸いである。

みなさんは「リフレーミング」という言葉を聞いたことはあるだろうか?

これは「物事の捉え方を変え、別の枠組みで捉え直す」という意味であり、

代表的な例に、【半分だけ水の入ったコップ】がある。

「もう半分しか水がない」

というネガティブな思考を、

「いや、まだ半分水がある」

とポジティブな思考へ変換できるといった、”あれ”である。

このリフレーミングには、「状況リフレーミング」と「内容リフレーミング」と2つの種類が存在する。

◆【状況リフレーミング】 ここで言う「状況」とは、自分を取り巻く人物や物事、出来事を指す。

・スポーツ選手が現在のチームで目立った活躍がなくモチベーションが下がっている際に、他チームへ移籍することで息を吹き返すといった例を聞いたことはないだろうか?

・また、今の職場でパッとしなかった人が、転職して新たな分野(職場)に身を置くことで多大なる功績をおさめることになったという例もある。

苦手な上司や同僚(チームメイト)がいる、自分の能力を認められない、スルーされる、逆につぶされる、評価されない、出場の出番がない、全く話が合わない、そもそも仕事の内容が自分に合わない、働く場所が遠い、ハード面や福利厚生が壊滅的などの状況が、チームや職場を変えることで、一変して自分にあった場所にたどり着き、能力を発揮できる可能性があるのだ。

◆【内容リフレーミング】 そしてこの「内容」とは自身の性格や悩み経験などを指す。ネガティブな性格はポジティブに置き換えることが可能である。

・「決断力が乏しい」 →あらゆるリスクを想定し、慎重に物事を進められる。

・「人見知りする」 →相手との距離感を考え、ゆっくりじっくり接することができる。

・「飽き性」 →好奇心が旺盛で、次々に新たなチャレンジができる。

・恋愛や夫婦感において、「自分は愛されていないと思う」 →自分は相手をどれほど愛しているのか? 独りよがりになってはいないか? そもそも今の二人において、幸せのカタチとは何なのか? 実はもうすでに幸せな部分はいくつもあるのではないだろうか?

・仕事で大きなミスをした。もうやっていく自信がない。 →自分ではミスと捉えているが、他から見ても果たして同じ評価なのだろうか? これはミスではなく、もっと大きな成功に向かっての過程であり、必要なことではなかったのだろうか?

では、これらのことをリフレーミング(枠組みを変換)するにはどのような方法があるのか?

① IF(もし◯◯だったら?)のリフレーミング →悩みや考えに行き詰まった時に、「もし◯◯を」と相手の立場や、ある時期を想定することで思考の範囲を広げ、多面的に捉えていく。

②言葉のリフレーミング →先程述べたネガティブな性格などをポジティブに変換することをやってみる。 「神経質」⇨「細かいことによく気がつく」などの枠の変換。

③時間軸のリフレーミング →何か問題が起きた際に、「今ここいる自分」を別の時間軸に置き換えて自分を見つめなおす。そうすることで、何か次につながるヒントを得ることができる。 例えば、

「今この作業は、将来の自分が見ればどう思うか? やって良かったと思えるか?」

「過去の失敗に対し、その時の自分はどのように捉えていて、今の自分なら、未来の自分なら果たしてどう感じて、どうしていくだろうか?」

④解体のリフレーミング →自身の欠点や短所について悩んでいる場合、その悩んでいる内容を、

「なぜ思う?」「どんな時に思う?」

「どこで思う?」「何で思う?」

「どのように思う?」

と一旦その悩みを解体し、具体的に課題として自覚する。そうすると改善策を見出しやすくなったり、そもそも

「そこまで悩むことでもなかったな」

「何か単なる勘違いだったわ」

となる場合もあるだろう。

⑤Want(◯◯をしたい)のリフレーミング →何かミスをした時に、それを悔やんだり思い悩むのではなく、

「じゃあ自分はどうしたいのだろう」

「次はどうすれば同じミスをしないようにできるのだろう」

と、気持ちを整理し、すかさず未来へと思考を向けるのである。

そのひとつエピソードとして、「坂本龍馬」は、生涯ミスをしても思い悩まなかったそうだ。なぜなら、失敗した瞬間に「次はどうすれば良いか?」とすぐさま思考を変換させる癖があった為である。

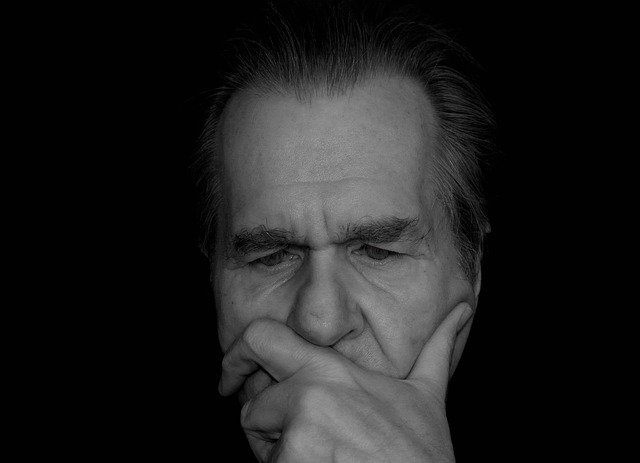

今の自分に納得がいっていない

何をするにも自信がない

何をやってもうまくいかない

ネガティブなことばかりが頭に浮かんでくる

今の環境から脱却し、新たな環境でチャレンジしたい

自分を奮い立たし、モチベーションを上げていきたい

これらのように思っているあなた。

リフレーミングを行うことで、今の生活や人生を変えていくことが可能なのだ。

もちろん、環境を変えればそれなりのリスクも考えられる。

しかし、何もしなければ今のままだ。

そう何も変わってはいかない。

「わずかな勇気」があれば、行動はそこからだ。

今回このブログを読んで、もしあなたにそのわずかな勇気が生まれたのなら、

まずは小さい小さい何かから始めることはできるはず。

今しかない。今がその時。

ひとたびスタートできれば、徐々に軌道に乗っていく。

「思考の変換」から「小さなアクション」へ。

あくまでポジティブに。

◆心理カウンセリングのご予約はコチラのHPで

👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇